OGNI QUADRO È UN RACCONTO (E VICEVERSA)

L’acqua è poca e sporca. Non è sempre stato così. È che da un po’ di tempo qui, in India, ha aperto uno stabilimento della Coca-Cola: che spreca le risorse idriche e inquina la falda acquifera. Non solo qui, in India. Solo che io vivo qui, in India. E ho un figlio qui, in India, che temo possa ammalarsi e diventare obeso. La Coca-Cola fa male e ingrassa, l’acqua no. Ma non posso dargli l’acqua, quando ha sete. Non la trovo, della quantità e della qualità necessarie. La Coca-Cola, invece, la trovo ovunque.

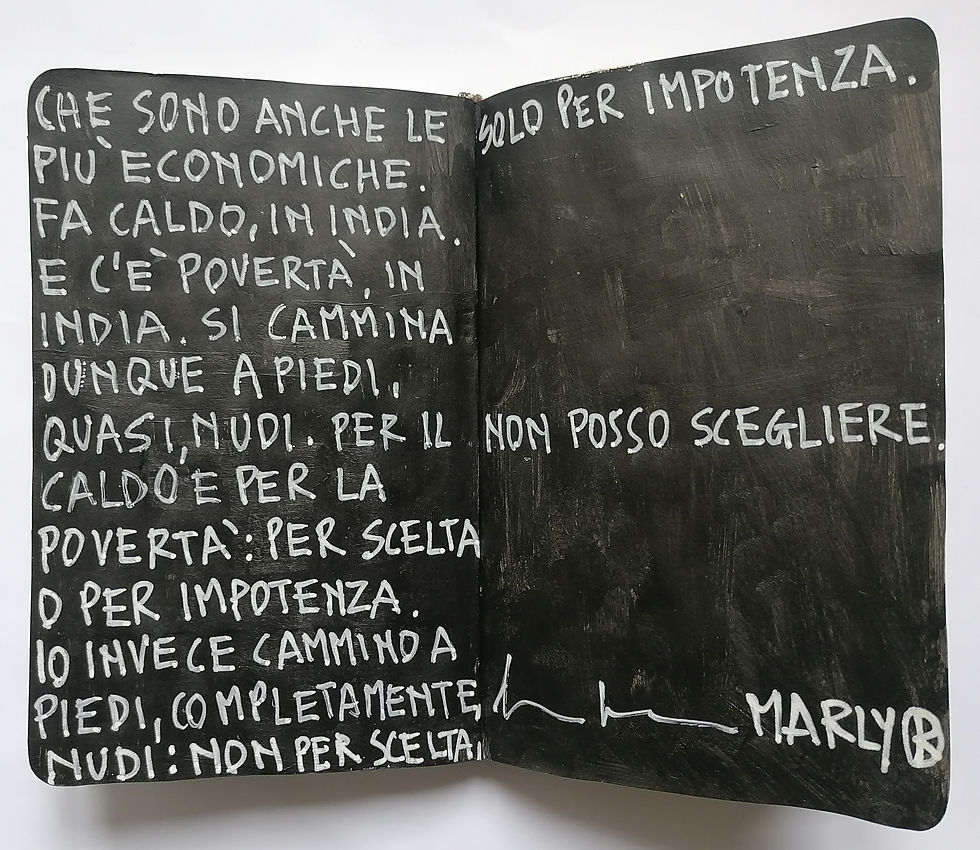

È pieno di questi negozi, in città. Hanno tutti la scritta “Bata” che campeggia sopra le vetrine. Dentro, vendono scarpe. Di tutti i tipi. Le più richieste, però, sono le infradito. Che sono anche le più economiche. Fa caldo, in India. E c’è povertà, in India. Si cammina dunque a piedi, quasi, nudi. Per il caldo e per la povertà: per scelta o per impotenza. Io invece cammino a piedi, completamente, nudi: non per scelta, solo per impotenza. Non posso scegliere.

La mostra è stata un successo. La galleria era piena di gente. Tutti i quadri sono stati venduti. Ero la star. Sorridevo, stringevo mani, firmavo autentiche. O, anche solo, autografi. Chiunque mi stava addosso. Non vedevo l’ora di andarmene. Sono uscito in strada, ho provato a fermare un taxi. Mi oltrepassavano. Non ero più la star, ero solo un negro. Con i dread, le cicatrici e la tuta: sporca di colore, perdipiù. Ero uno da cui stare alla larga. Nemmeno un chiunque.

Mi dice: «Mi sento spaccato a metà». Lo dice in senso metaforico. Ma io lo guardo e lo vedo, che invece è tutto intero. Almeno fisicamente. Mentre, io, sono proprio spaccata a metà. Fisicamente. E forse pure metaforicamente. E sono anche ribaltata, tra l’altro. Sempre fisicamente. E forse pure metaforicamente. Comunque: il davanti è staccato dal dietro e il dietro sta davanti. Come se il presente fosse staccato dal passato e il passato stesse davanti al presente, non facendo vedere che lui: cancellando il futuro, perdipiù. Non in senso metaforico. O non solo

Ci andavo ogni sabato notte, in Pergola: una casa occupata che era anche un centro sociale, che stava in via della Pergola. Come dire: in nomen omen, o in nomen indirizzo. E lì, alla Pergola che stava in via della Pergola, c’era questo cuore circondato da un cerchio e sormontato tra tre raggi: un cuore abbracciato e splendente. Un simbolo: di amore, unione e gioia. Non un crimine. Piuttosto, la versione pagana dell’ostia ecclesiastica. Il sacerdote era il dj e il reggae era la liturgia. Era come andare in chiesa, il sabato notte. Poi l’hanno chiusa, la Pergola che stava in via della Pergola. Non so più dove pregare.

“Noi crediamo in Dio” è il motto nazionale degli Stati Uniti. Impresso sulle monete e sulle banconote: a specificare, e chiarire, di quale Dio si tratti. Il Dio Denaro, evidentemente. In nome di cui, e per cui, si fanno le guerre. Anche.

Erano gli anni Settanta: mamma e le sue amiche stavano in sala, a chiacchierare. Anzi: a fare il femminismo, dicevano loro. «Mamma!» continuavo a urlare. Ma niente, lei non mi sentiva. Probabilmente fare il femminismo rende sorde, pensavo. Così mi sono accovacciata, ho alzato il vestito e ho abbassato le mutande. E ho fatto la cacca, sul pavimento. «Non cagare fuori dalla tazza» mi ha detto mamma. Bene: ero riuscita ad attirare la sua attenzione.

La maestra di italiano, da quando il fidanzato l’ha lasciata, continua a darci lo stesso tema. Il titolo è: “Pensavo fosse amore invece era un calesse”. Peccato che io non sapessi nemmeno cosa fosse, un calesse. Così sono andato a informarmi e ora lo so: è un veicolo a due ruote per il trasporto di persone, generalmente trainato da un solo animale da tiro. Sta di fatto che a me, che ci si possa confondere tra amore e calesse, pare anche abbastanza strano. Quindi gliel’ho detto, alla maestra di italiano. Che però mi ha risposto: «Lo afferma anche Troisi». E adesso devo pure informarmi su chi sia ‘sto Troisi. Intanto comunque sono alla lavagna, in punizione, a scrivere un tema. Ovviamente intitolato: “Pensavo fosse amore invece era un calesse”. Che, siccome in ogni caso non so cosa scrivere, mo’ mi sa che faccio un disegnino.

L’addetto al carico-scarico merci trasporta una merce particolare: un cuore, chiuso in un barattolo, protetto perché fragile. Che rischia di danneggiarsi, se non di rompersi: a contatto con l’esterno, con altro, con l’altro. Un cuore da maneggiare con cura. In movimento. Sottovuoto, spinto. In cerca di un posto in cui uscire, esporsi, relazionarsi. Stare, o quantomeno sostare. Forse. Se lo trova. È la vita, dolcezza.

Mi chiudo la porta dello studio alle spalle, pensando di lasciare lì dentro anche le vicende degli altri, che si sovrappongono a quelle di tutti. E di ritrovare me e le mie vicende. Trovandogli, magari, il senso. Invece, sulla strada del ritorno, trovo il cappello. Come quello di mio padre, galleggia nel fango. A lui, lì, l’avevano gettato: per spregio. A me, lì, è caduto: per errore, distrazione, lapsus. A entrambi mancava un pezzo. Castrati, ci siamo chinati: per raccogliere il cappello. Chinarsi è umiliante. Ma tutto torna, non solo il cappello.

Ho finito di fare le pulizie. Guardo l’orologio: sono già le 11.30. Come passa il tempo, quando non ci si diverte. Devo sbrigarmi, devo andare al mercato: prima che chiuda, prima che la frutta e la verdura migliori finiscano. Mi infilo la canottiera, la minigonna e mi dico che i tacchi no, adesso non sono proprio il caso: mi rallenterebbero il passo. Opto per le sneakers, però quelle con i brillantini: almeno quello, almeno che luccichino. Esco, corro, arrivo. Mi piace stare qui, tra le bancarelle, tra le persone, nel caos, nella vita, con gli ambulanti che urlano: anche per farmi i complimenti, quando mi vedono. Poi c’è sempre lei, che vende monili etnici. Un giorno gliene comprerò uno: sono bellissimi. Anche lei è bellissima. O, perlomeno, immagino che lo sia: i suoi occhi lo sono. Ma è l’unica cosa che vedo, di lei. Purtroppo, non vedo altro: i suoi capelli, il suo viso e il suo corpo sono coperti da un vestito bianco a righe nere, verticali: alcune più strette, alcune più larghe. Sembra un codice a barre, tipo quelli che si mettono sugli oggetti. Anzi, sulle merci. Magari se lo inquadro con un lettore scopro come si chiama, quando e dove è nata, dove abita, se è nubile o sposata o, invece, vedova o, addirittura, divorziata. E perché indossa quel vestito che la nasconde, la cancella. Costringendola a spiare il mondo da una fessura. Comunque, da quella fessura, ora lei sta spiando me. Me ne sono accorta. Chissà cosa pensa della mia canottiera, della mia minigonna, delle mie sneakers e dei brillantini che luccicano. Chissà se pensa. Ma mi sto distraendo. Guardo l’orologio, sono già le 12.30. Come passa il tempo, quando ci si diverte. Devo sbrigarmi, devo comprare la frutta e la verdura migliori. E devo andare a casa: prima che mio figlio e mio marito tornino, e non trovino nulla di pronto in tavola. Non sia mai. Non voglio che urlino: è che loro non mi fanno mai i complimenti. Forse non mi vedono. Eppure non indosso il vestito di quella donna.

Infilo le mani nei guantoni e salgo sul ring. Tiro pugni all’avversario. Ne tiro tanti, troppi: lo uccido. Scendo dal ring e mi sfilo i guantoni: mi guardo le mani, sono uno scheletro. Prendo i guantoni e li appendo al chiodo. “Mors tua vita mea” è un ossimoro.

Era rosso, ho attraversato, mi hanno investito: sono in attesa dell’ambulanza, adesso. Mi sa che almeno alcune regole vanno rispettate. In certi casi l’anarchia può risultare pericolosa. La strada insegna.

Stavo dipingendo, quando all’improvviso è comparso mio figlio. «Mamma!» ha esclamato. «Dimmi» «Belle, le ypsilon» «Quali?» «Quelle rosa, che escono dalla pistola, incorniciate dal segnale di divieto» «Ehm, no, in realtà, sarebbero, come dire: organi genitali maschili» «Mi sa che hai le idee un po' confuse, sull'argomento» «Non sparare cazzate» «In che senso?» «E’ il titolo del quadro»

(collezione privata)

È notte. Mamma e papà dormono, finalmente. Vado nello sgabuzzino, prendo la scala ed esco. Anzi, usciamo: io e la scala, che tengo sottobraccio. Pesa, un po’. Pazienza, sopporto. Sono fuori, è notte: nel cielo nero si staglia la luna gialla. Una fetta, non piena. Pazienza, sopporto. Appoggio la scala al cielo e salgo i gradini. Vado a prendere la luna. Così la porto a mamma. Che dice sempre a papà «Non voglio mica la luna». E io lo so, che il suo è solo un modo di dire. Che in realtà la mamma la luna la vuole, eccome. E allora io adesso la prendo, e gliela porto.

Odio bagnarmi. Però mi hanno gettato nel mare, che è bagnato. E bagna. Infatti, adesso, pure io sono tutto bagnato. «Potrebbe essere peggio» mi dico. «Potrebbe piovere» mi rispondo. Inizia a piovere, sul mare e su di me. Mi lanciano un ombrello, lo prendo e lo apro. Ora piove anche su di lui. Che si bagna, e sgocciola: sul mare e su di me, che eravamo già bagnati. Piove sempre sul bagnato.

«Dobbiamo sistemare il sito» «Va benissimo così com'è» «Ehm: invece, secondo me, ci sono delle cose che andrebbero modificate» «Il problema non è lui, sei tu che continui a guardarlo» «Cioè?» «Tieni: fissa il peluche» «Ma perché?» «Ti sembra bello, il peluche?» «Sì, ovvio» «Ecco: se continui a guardarlo dopo un po' penserai che ci sono delle cose che andrebbero modificate, anche nel peluche» «Vabbè, sistemiamo il sito?» «Fissa il peluche»

Non avevo voglia di andare a ballare, questa sera. Sono anni che vado a ballare, tutti i sabati sera. Ormai mi sembra quasi un lavoro: tipo che devo timbrare il cartellino, quando vado, e portare il certificato medico, se non vado. Ma tanto non mi serve: vado sempre. Anche se non ne ho voglia. Così sono qui, anche stasera. La solita musica, i soliti cocktail e la solita gente. Mi guardo attorno: sarà la noia, la protagonista. Poi lo vedo, appoggiato a una colonna. Non l’avevo mai visto prima. Lui non è il solito: non balla e non beve, tra l’altro. E non parla con nessuno. «Fa tappezzeria» si dice. «Fa curiosità e tenerezza» penso. Mi avvicino. «Tu non balli e non bevi?» gli chiedo. «Eh, no» mi risponde. È anche uno di poche parole. «Ma non ti annoi?» continuo. «Non più di tanto» conclude. Forse è timido. Di sicuro è bello. E anche giovane. Più giovane di me. Comunque, questo non è il luogo migliore per parlare. Ma io proseguo con le domande, neanche fosse un interrogatorio. Mi dice che ha un bel lavoro e una bella casa. E, anche, una bella macchina. In realtà non mi importa molto di quello che ha, vorrei capire quello che è. Finalmente, dopo tanto tempo, c’è qualcuno che mi piace. E a me sembra di piacere a lui. Lo capisco da come mi guarda. Anche se il suo sguardo è sfuggente. «Forse è timido» mi ripeto. E poi tra noi c’è chimica, questo è indubbio. Finalmente, dopo tanto tempo, desidero passare la notte con qualcuno. Fare l’amore, magari. E, domani mattina, fare colazione insieme, anche. La serata finisce. Non abbiamo smesso di parlare un attimo: ok, io chiedevo e lui rispondeva. Comunque, è parlare anche questo. «Posso riaccompagnarti a casa?» mi chiede. «Sì, grazie» gli rispondo. È la prima volta che lui chiede e io rispondo. Effettivamente, ha una bella macchina. Siamo arrivati. «Vuoi salire che ti offro qualcosa?» gli chiedo. «Magari una tisana, se ce l’hai» mi risponde. «Certo» gli dico. «Cucciolo» penso. Si siede sul divano. Io armeggio sui fornelli. Mentre aspetto che l’acqua bolla, vado in camera. «Torno subito» gli dico. «Fai come se fossi a casa tua» mi risponde. Forse è anche ironico. Nell’armadio ho un babydoll: comprato anni fa, mai messo. Mi sa che è arrivato il suo momento. Mi spoglio completamente. E lo indosso. «Sotto il babydoll niente» mi dico. Torno in sala. Mi sfilo il babydoll. Lo tengo con una mano, sospeso in aria. E mi incammino verso il divano, sulle punte, come se danzassi. «Con che coraggio?» mi chiedo. «Con quello della speranza» mi rispondo. Lui si alza e mi si avvicina. Improvvisamente ha uno strano sguardo. Più sfuggente di prima. Ora è come se non mi vedesse. O come se vedesse altro, che non sono io. Mi inquieta. «Tranquilla” penso. Lui mi strappa il babydoll dalla mano e lo butta sul pavimento. Poi butta sul pavimento anche me. Si getta sopra di me: si abbassa i pantaloni e i boxer. «Aspetta» gli dico. Non aspetta. «Così no!» urlo. Forse non ci sente. Viene. Raccoglie il babydoll dal pavimento e si pulisce: lo sporca e lo ributta sul pavimento. Si alza. Lui. Io resto sul pavimento, accanto al babydoll: siamo strappati e sporchi, entrambi. «Io ti denuncio!» grido. Non so con quale forza riesco a pensare, parlare, addirittura gridare. Quella della disperazione, del dolore e della rabbia, forse. «Cos’è che fai?» mi chiede. «Hai capito benissimo, stronzo» «Ma cosa vuoi denunciare e denunciare: tu mi hai provocato» dice. «Ti sei offerta, come un oggetto» aggiunge. «E io ti ho presa e ti ho usata, come si fa con gli oggetti: a loro mica si chiede il permesso» mi spiega. «Non era quello che volevi?» mi domanda. «Guarda che sembravi proprio una merce, tipo quelle con il codice a barre» continua, ridacchiando. «E nel codice a barre c’era scritto “A tua completa disposizione”» conclude, serio. «Ma quanto parla, adesso?» mi chiedo: ma non dico nulla, non ne ho più la forza. Intanto sto piangendo. Intanto se ne sta andando. Non abbiamo fatto colazione insieme, la mattina seguente. Ho avuto bisogno del certificato medico, questa volta. Non è stata la noia la protagonista, quella sera. «Era il babydoll, l’oggetto: la merce con il codice a barre» penserò, giorni dopo. Ora, siamo in tribunale. «E’ un caso di misunderstanding» ha appena detto il suo avvocato. «E’ un caso di stupro» ha ribattuto il mio, come se ce ne fosse bisogno. Forse ce n’è bisogno.

«L’abito non fa il monaco», dicono. Ma a volte si sbagliano. Nel mio caso, per esempio: un gorilla vestito da gentleman. Che picchia i cattivi per proteggere i buoni. Restituendo giustamente i torti. Come Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri. Redistribuendo giustamente il denaro. Io mi chiamo Pietro.

Oggi c’è lezione di anatomia. «Il cuore è il simbolo dell’amore mentre il teschio, sovrapposto a due tibie incrociate, è il simbolo della morte» dice il professore. Forse ho sbagliato aula, penso. «Ma, sostituendo le tibie con i cuori, possiamo vedere cosa accade al cranio quando i cuori si incrociano» continua il professore: Giacomo Leopardi, si chiama. Un nome un po’ impegnativo da portare. «Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte ingenerò la sorte» urla il professore, all’improvviso. Questo è troppo. Esco. Anzi: scappo.

Avevo proprio sete. Così ho preso due biberon, non uno: pieni di latte, entrambi. E poi me li sono versati: non in bocca, addosso. Ho sbagliato mira, per la foga. Ci galleggiavo dentro, nel latte. Quasi fino all’ombelico. Ho guardato la scena, dall’alto dei miei occhi, e sono scoppiato a piangere. «Non piangere sul latte versato» mi ha detto mamma. «Chi è causa del suo mal piange se stesso» le ho risposto.

«Hai le testa fra le nuvole, come una donna» gli dicono gli altri. «Hai la testa nel pallone, come un uomo» le dicono gli altri. C’è confusione, nell’aria. Anche di genere. «Per riportare l’ordine vanno ristabilite le differenze, almeno di genere» dicono gli altri. Così lui si stacca la testa e la dà a lei e lei si stacca la testa e la dà a lui: ora ogni testa è al suo posto, per gli altri, ma è fuori dal suo posto, per lui e lei. Gli altri non sono più confusi, come prima. Mentre lui e lei restano confusi, come prima. Solo che adesso hanno le teste staccate. Sospese, nell’aria. Oltre il genere.

Mi hanno chiesto di riscrivere un classico. La scrittura è disegno. Il disegno è scrittura. Ho disegnato sulla gioconda. Ho riscritto un classico. L’ho editato.

È tutto pronto, per il matrimonio: la data, il luogo, il celebrante, i testimoni, gli invitati, gli abiti, le fedi, le bomboniere, la fotografa, la festa, il catering e il dj. È tutto pronto, e anch’io sarei pronta. Ma Luca non risponde al cellulare. Non so cosa fare. Tanto per fare, apro il computer. Mi compare la sua posta elettronica. E il suo scambio di e-mail, con Gianna. Non c’è stato nemmeno bisogno di inserire la password, per leggere. Era tutto lì, in brutta vista. Ieri sera hanno fatto l’amore, pare sia stato splendido. Io ho ingannato l’attesa, lui invece ha ingannato me.

Non c’è il mio nome e tantomeno il mio cognome, sul citofono del mio ufficio. C’è, piuttosto, una sequenza di lettere e numeri, che corrisponde a un codice a barre: voglio che i miei clienti non mi considerino una persona, ma un oggetto. Un “usa e getta”. Una merce, da utilizzare per uno scopo: appena lo raggiungono, se ne devono andare. Ho bisogno di sapere che non ci saranno più, affinché possano esserci. Anche per me loro sono degli “usa e getta”. Visto così è un rapporto paritario, il nostro. In generale, comunque, scappo da tutto ciò che è permanente. Se costruisco poi mi premuro di distruggere. Eccetto questo mestiere, per adesso. Dopo che hanno digitato la sequenza di lettere e numeri, davanti ai miei clienti si apre uno sportello automatico, simile a quello del bancomat: lì devono inserire i contanti. Il pagamento anticipato è una delle qualità di questo lavoro. E la sua differenza con gli altri. Che ho pure fatto: ma mi pagavano dopo, e di meno. A volte nemmeno sempre. Adesso invece ho una sicurezza, remunerativa. Almeno quella. Vero è che a volte mi annoio. Anche perché l’unica cosa che faccio è mettere in scena la mia vita, e la mia vita sa essere noiosissima. Temo però che questa sia una caratteristica della vita stessa. Dopo il versamento, se la quantità di denaro versata è esatta o al massimo in eccesso, i miei clienti possono entrare nel mio ufficio: una parete in vetro infrangibile divide questa stanza, dove si trovano loro, dal mio appartamento, dove sto io. Separandoci. Al di là del vetro infrangibile, li accolgo sempre allo stesso modo: nuda, inginocchiata, con le mani tra i capelli. Poi mi vesto, mi alzo, mi tolgo le mani dai capelli, mangio e bevo, guardo la televisione o leggo un libro, chiacchiero al telefono e faccio pure i lavori domestici. A volte mi masturbo, ma non sempre: solo nei casi più difficili. Loro, al di là del vetro infrangibile, mi guardano. Non fanno altro. Anzi no, fanno altro: si eccitano, e vengono. A quel punto mi rispoglio, mi ringinocchio, mi rimetto le mani tra i capelli e loro se ne vanno. Il più delle volte rientrano nelle loro case, dove trovano le loro nonne, le loro mamme, le loro mogli o le loro compagne che fanno alcune delle cose che faccio io: i lavori domestici, soprattutto. Che però fanno per i loro nipoti, i loro figli, i loro mariti o i loro compagni, più che per sé stesse. Gratuitamente, invece che retribuite. Certo queste donne non li accolgono nude, inginocchiate, con le mani tra i cappelli. Ma non sono tanto la nudità, l’inginocchiamento o le mani tra i capelli che eccitano e fanno venire i miei clienti. Loro si eccitano e vengono dopo che mi sono vestita, dopo che mi sono alzata e dopo che ho tolto le mani dai capelli: mentre mangio e bevo, guardo la televisione o leggo un libro, chiacchiero al telefono e, soprattutto, mentre faccio i lavori domestici. A volte mentre mi masturbo, ma non sempre: solo nei casi più difficili, che per alcuni potrebbero essere catalogati come i più normali. È quel vetro infrangibile, che ci separa, a generargli l’acquolina e la bava alla bocca. A eccitarli e a farli venire. È il guardare ma non toccare. È la frustrazione. È come il bambino senza soldi davanti alla vetrina della pasticceria. Che se lo fai entrare e gli regali il pasticcino sarà forse soddisfatto, ma non più bramoso. Magari manco lo mangerà. E poi comunque se ne dimenticherà, del pasticcino. È nella mancanza che nasce il desiderio. È per quello che poi mi vesto. Creando un’altra barriera. Un'altra mancanza: di quello che c’era e che non c’è più. Ai miei clienti resta solo il ricordo del mio corpo nudo, inginocchiato, con le mani tra i capelli. Ed è quel ricordo che contribuisce a generargli l’acquolina e la bava alla bocca. A eccitarli e a farli venire. È come mostrare il pasticcino al bambino, e poi nasconderglielo. Se continui a mostrarglielo, anche senza darglielo, a un certo punto guarderà altrove. Magari vedrà pure altro. E poi comunque se ne dimenticherà, del pasticcino. Tutto ciò che è permanente smette di esistere. Avanti il prossimo.

Tutti mangiano nel mio piatto. «Posso assaggiare?» mi chiedono. «Certo» rispondo. È rimasta solo la lisca di pesce, nel mio piatto. E, accanto, la forchetta e il coltello. Intonsi: non sono riuscita nemmeno a toccarli. Li lascio lì, sono inutili: come gli avanzi, non commestibili. Da buttare. Ma ho solo loro, da quando rispondo «Sì» a chiunque mi chieda «Posso assaggiare?». Magari non li butto. Li tengo, come monito.

(collezione privata)

A mani alzate, arresi. Sotto una cappa, preservativa. Ci siamo sposati.

Li ho provati quasi tutti, i lavori umilianti. «Il lavoro nobilita l’uomo», dicono. Non sono d’accordo. Dipende dal lavoro, forse. Ma di questo non ne ho la certezza, non avendo mai provato un lavoro nobilitante. Ora faccio lo spazzino. «Che lavoro fai?», mi chiedono. «Spalo merda», rispondo. Ridono. Chissà cosa ci trovano di divertente. «E’ un duro lavoro ma qualcuno lo dovrà pur fare», commentano. Sono utile, quindi. Non penso che l’essere utile coincida con il diventare nobili, comunque. Passo il mio tempo, e qualcosa guadagno, certo. Ma sarà mica nobilitante, questo.

«COSA PENSI DELLE PERSONE CHE VANNO IN INDIA, A CERCARE SE STESSE?» «PENSO CHE IN INDIA LO VENDANO, IL TE STESSO» 30x30 cm - acrilico e pomice su tela - 2019

«COSA PENSI DELLE PERSONE CHE VANNO IN INDIA, A CERCARE SE STESSE?» «PENSO CHE IN INDIA LO VENDANO, IL TE STESSO» 30x30 cm - acrilico e pomice su tela - 2019

«COSA PENSI DELLE PERSONE CHE VANNO IN INDIA, A CERCARE SE STESSE?» «PENSO CHE IN INDIA LO VENDANO, IL TE STESSO» 30x30 cm - acrilico e pomice su tela - 2019

Ci sono tutte queste persone che vanno in India, a cercare se stesse. Devono aver messo “me stesso” su Google Maps e Google Maps deve averglielo geolocalizzato lì, immagino. E immagino che gli indiani, anche per facilitargli il compito, abbiano aperto delle bancarelle di “te stesso”, racchiusi in barattoli ed esposti sui ripiani, luccicanti come gli specchietti per le allodole. Che mica se lo lasciavano scappare così, questo business.

Indosso i capelli, le sopracciglia, i baffi e la barba. Bianchi. Poi gli occhiali. Neri. Ora sono pronto. Nel mio abito di scena, per andare in scena. Non sono più Paolo, sono lo psicoanalista. Annullo me e le mie vicende, per ascoltare quelle degli gli altri, che si sovrappongono a quelle di tutti. Sono sempre le solite storie: la famiglia, l’amore, il denaro, il lavoro, gli amici, lo svago, la ricerca (solitamente di un senso). Devo trovargli il senso. Mentre lo cerco mi passo una mano sulla testa. E mi accorgo che, invece di trovare, ho perso: il cappello. Al mio dresscode manca un pezzo. È un errore, una distrazione, un lapsus. Castrante. Non sono più lo psicoanalista, sono di nuovo Paolo. Che novità.

«Un altro mondo è possibile» dicevamo. Sono passati più di venti anni, da quando lo dicevamo. Alzando il pugno verso il cielo. Stringendo entusiasmo e calore. Mentre camminavamo insieme, per le strade delle città, verso una meta: reale o illusoria che fosse. E, sì, un altro mondo è possibile. O così pare, quasi venti anni dopo. Ma non sono esattamente certa che questo mondo sia meglio, di quello prima. Il pugno, adesso, lo tengo in tasca. Stretto, ancora: ma per lo sconforto e il freddo, o per entrambi i motivi forse. Mentre cammino da sola, sui pavimenti del mio appartamento. Avanti e indietro, senza una meta: né reale né illusoria. Che non sia quella di andare avanti e indietro, probabilmente per sfogare: qualcosa che non so bene cosa sia. «Qualcosa mi ha disturbato, non so bene cosa, ma qualcosa mi ha disturbato» dice Cheyenne nel film This Must Be the Place. E poi aggiunge: «Passiamo senza neanche farci caso dall'età in cui si dice "un giorno farò così" all'età in cui si dice "è andata così"». È andata così, in generale. E se n’è andato anche lui, nel particolare. Non so nemmeno se avrei voluto che restasse. Tiro fuori il pugno dalla tasca. Lo guardo: è pieno di mosche. Lo alzo verso il soffitto. Lo apro. Cerco di liberare, almeno le mosche: da questo sconforto e questo freddo, irrisolti.

Mi ha lasciato. Pazzesco. Dopo tutto quello che ho fatto per lei. Senza ricevere niente in cambio. Per me la nostra, più che una relazione, è stata una bancarotta. Ma gliela farò pagare. Comunque ora basta. Il fesso non c’è più. Se lo scorda. Quella non sa nemmeno cosa sia la riconoscenza. Gliel’ho detto. Le ho rinfrescato la memoria. Ho elencato tutto quello che ho dato senza avere. Mica si è sentita in colpa o in difetto. Mica è stata zitta. Mi ha risposto che la mia sembrava una lista della spesa e che l’amore non è un “do ut des”. Oh, toh: sa anche il latino. Poteva finire così. Invece no. Bla bla bla: ha continuato. È stata lì a spiegarmi che al centro del mio cuore c’è un registratore di cassa, tipo nervo pulsante che ingombra quasi tutto, e che lo spazio restante è intasato dagli scontrini con il nome e il prezzo dei prodotti e pure le scritte “Reso”, “Transazione autorizzata”, “Arrivederci e grazie”. Peccato che ‘ste scritte ce le abbia messe lei, non io. Infine, come se non bastasse, ha aggiunto che lì, nel mio cuore, non c’è colore. Perché non c’è sentimento. E che il rosso sta fuori: come il cartellino di chi è stato espulso. “Quello è il sangue che mi hai fatto sputare”, le ho urlato. Quando ci vuole ci vuole. Tanto non ci sente. Figurati se capisce. Bella, però, la metafora calcistica. Torno a giocare, ma cambio campo. È meglio.

Non lo trovo più. Il cuore, intendo. L’ho cercato ovunque. Pure nel cassetto dei calzini spaiati. Sì, ho un cassetto dei calzini spaiati. Sono vergine ascendente pesci, d’altronde. La vergine crea il cassetto, il pesci spaia i calzini. In ogni caso ero sicuro di trovarlo lì, il cuore. Essendo ormai spaiato, pure lui. Va detto che in coppia riesce a starci meno dei calzini, da sempre. Solo che non mi era mai capitato di perderlo. Non mi ero nemmeno accorto subito, di averlo perso. Poi ho avuto le prime avvisaglie: vedevo la luna piena e non provavo niente. L’ho addirittura scambiata per un lampione, ma questo mi era già successo. Vedevo un bambino e un nonno che camminavano tenendosi per mano e non provavo niente. Ho addirittura pensato che dovesse annoiarsi molto, il bambino, mentre camminava tenendo il nonno per mano invece di mollarlo da solo su una panchina per andare a giocare con i suoi coetanei ai giardinetti. Ma anche questo mi era già successo. È stato quando ho ascoltato “One” degli U2 e non ho pianto, non mi sono nemmeno commosso, niente, ecco è stato lì che mi sono preoccupato. Perché questo, invece, non mi era mai successo. E allora sono andato alla ricerca del cuore. E non l’ho trovato da nessuna parte, nemmeno nel cassetto dei calzini spaiati. Poi mi sono ricordato che dovevo buttare la spazzatura e l’ho visto: nel bidone dell’indifferenziata. Neppure in quello dell’umido. “Non c’è più niente al suo posto” ho pensato. Il pesci aveva decisamente battuto la vergine. Ho preso il cuore e l’ho messo nel bidone dell’umido: così, almeno a livello ecologico, una cosa era tornata al suo posto. La vergine si era presa la sua piccola rivincita. Ma io ero nervoso. Parecchio. Quindi ho guardato dentro il bidone dell’indifferenziata, e ho tirato fuori tutti gli scontrini: cercavo quello del cuore. Volevo almeno capire quanto mi era costato. O vedere la scritta “Reso”. Così, per fare chiarezza. Non c’era. C’era però la scritta “Arrivederci e grazie”. Mi ci mancava solo il sarcasmo.

EXHIBITION

Ogni quadro è un racconto (e viceversa)

@ Gli eroici furori Via Melzo 30 - Milano 13/29 marzo 2024 (a cura di Silvia Agliotti – in collaborazione con ACRA – con il contributo di Moleskine)

@ Gli eroici furori Via Melzo 30 - Milano 13/29 marzo 2024 (a cura di Silvia Agliotti – in collaborazione con ACRA – con il contributo di Moleskine)

Gabriella Kuruvilla, pittrice e scrittrice, è nata a Milano da padre indiano e madre italiana: un incontro di mondi, e di culture, che da sempre influenza la sua vita e il suo lavoro. Il tema del doppio - o la dualità - che caratterizza le sue origini non è infatti per lei solo un modus vivendi ma anche un modus operandi, che si rivela nella scelta di esprimersi attraverso due diverse forme creative: la pittura e la scrittura, messe in relazione tra loro fino a divenire l’una lo specchio dell’altra. Così che “Ogni quadro è un racconto (e viceversa)”: non a caso titolo di questa mostra, in cui accanto a ogni tela è appeso un taccuino Moleskine su cui è narrata la storia dipinta nell’opera. Che rende esplicito il legame: l’arte visiva si trasforma in arte narrativa, l’immagine si traduce in parola, la pittura diventa scrittura. Mantenendo uno stile diretto ed essenziale, pop e contemporaneo, a suo modo semplice e deciso, l’artista esprime pensieri ed emozioni complessi e mutevoli legati a tematiche intimistiche e a problematiche sociali, attraversando il personale e il politico. Creando, a volte, un ponte tra l’Italia e l’India e i loro immaginari: due parti di lei. Di un’identità non riconducibile a una sola unità, ma giocata sugli incroci, sui contrasti a volte solo apparenti e sul meticciato.

Racconti dipinti Marzo 2024

Ogni quadro è un racconto (e viceversa). I taccuini d’autore di Gabriella Kuruvilla in mostra a Milano 20 marzo 2024

RASSEGNA STAMPA @ Gli eroici furori Via Melzo 30 - Milano 13/29 marzo 2024 (a cura di Silvia Agliotti – in collaborazione con ACRA – con il contributo di Moleskine)

EXTRA

NON SEI SOLA

(City Art e Comune di Milano-Municipio 2)

EXTRA

TACCUINO D'AUTORE

(Moleskine Foundation Collection)

TRASPORTIAMO

(Albo Autotrasportatori)